为加强中国科大精密机械与精密仪器系全球系友的联系与交流,2024年1月28日,中国科大精密机械与精密仪器系“系友论坛”第三十期线上讲座成功举行。本次讲座邀请在清华大学精密仪器系任教的邓磊教授分享类脑计算相关内容,论坛主题为“漫谈类脑计算的十年探索路”,本次论坛由系友邵维维主持。

邓磊系友首先介绍了类脑计算的相关概念和为什么要研究类脑计算,然后从类脑计算的多维度视角介绍了类脑计算的模型特征、系统特征、架构特征以及优势,概述了其应用场景。随后介绍了清华以及全人类在类脑计算领域最近十年的探索历程。

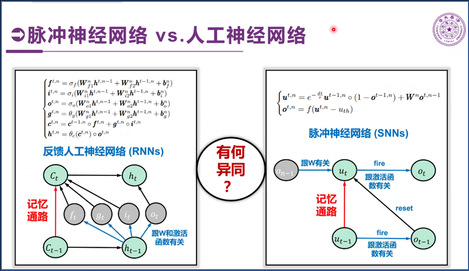

然后邓磊系友对比了类脑脉冲神经网络(SNN)和人工神经网络(ANN),评价标准包括识别准确率、存储开销、计算代价等,发现图像等静态事件处理上SNN不如ANN,在动态事件的处理上SNN超越ANN,并呼吁建立适合SNN的任务基准和评估体系进行公平比较。

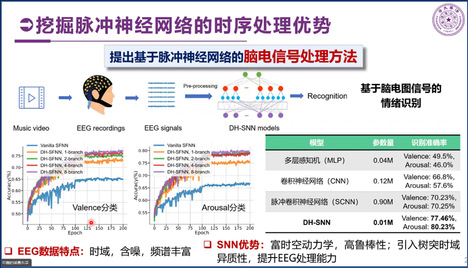

随后邓磊系友介绍了脉冲神经网络的优势所在:一是轻量化优势,提出脉冲神经网络的综合压缩框架,实现成百上千倍的存算压缩;二是鲁棒性优势,提出基于时空梯度信息的SNN对抗攻击方法,发现SNN模型抵抗攻击时比ANN更加鲁棒;三是动力学优势,提出集成时域树突异质性的多时间尺度神经动力学,发现不同粒度时域特征融合的协同工作机制;四是时序处理优势,提出基于脉冲神经网络的脑电信号处理方法。

接下来邓磊系友分享了类脑计算的探索之路:一是类脑计算芯片,包括异构融合类脑计算芯片、异构融合类脑计算芯片架构、并发模型映射部署、芯片软件工具链;二是类脑计算应用,包括结合仿视网膜类脑视觉传感器,展示了混合视觉感知和决策的高准确率和高时间分辨率。

最后邓磊系友讲述了类脑计算目前的挑战与机遇。挑战在于脑启发智能模型的复杂性,一方面细胞模型、网络动力学、连接拓扑、编码学习等不同层次的研究还没有融会贯通;另一方面目前模型特性与智能任务的联系还存在差距。机遇在于神经科学发现、算力平台、软件工具、部署效率的持续提升,并且构建生态闭环处于关键时期。

在最后的点评和互动交流环节,多位系友展现出极大兴趣,讨论热烈。包括是否能从视网膜的脉冲信号重现所能看到的图像信息、是否能实现人造器件来代替实现大脑某一区域的功能、目前类脑计算的推动是来自数学模型还是生物模型、类脑机器人在未来如何与机械臂进行结合、类脑计算是否可以用于区分光纤上的扰动类型、类脑计算是否能用于影视作品等。

报告人简介:

邓磊,清华大学精密仪器系,清华大学类脑计算研究中心,副教授,博士生导师,人选国家高层次青年人才计划。从事类脑计算技术的相关研究达10年。在Nature、PIEEE、JSSC、ICML、ICLR等期刊和会议发表论文近百篇,包含3篇封面论文、1篇ESI 0.1%热点论文和2篇ESI 1%高被引论文,担任Frontiers in Neuroscience期刊副主编、中国人工智能学会脑机融合与生物机器智能专委会委员,曾任多个国际会议分论坛主席和程序委员会委员。个人曾获全球前2%顶尖科学家、北脑青年学者、吴文俊人工智能优秀青年奖和〈麻省理工科技评论〉中国籍35岁以下科技创新35人等荣誉,代表性成果曾获中国科学十大进展、世界互联网领先科技成果和中国计算机学会技术发明一等奖、日内瓦国际发明展金奖等奖项。